鍵盤担当です。

アルアルの会話。

友達:「バンドやってるの?どんなの!?」

ぼく:「洋楽のカバーだよ」

友達:「え?何?誰のカバー?」

ぼく:「いやー、あんま知らないと思うけど(^^;」

友達:「え?どんなのどんなの?」

ぼく:「AORとか、ブラコンのカバー。」

友達:「ふ~ん・・・(^^;」

無理もないです。ニッチといえば、ニッチなジャンルですし、そもそも、最近はあまり一般的に聞かなくなってしまったワードかもしれません。

そこで、このコラムでは、YSPが演奏しているジャンルについて、お話してみたいと思います。

【AORとは】

「AOR」とは、「Adult Oriented Rock」の略で、直訳すれば、「大人のためのロックミュージック」となります。

音楽のジャンル呼称は、時代の流れとサウンドの変遷や、リスナー個々の受け止め方により、変わるものだと思っていますが、ここでは一旦、AORを「1970年代後半から1980年代前半までに流行した、ブラックミュージックから影響を受けた白人ミュージシャンによる音楽」と定義します。

【ブラックミュージックの変遷】

ブラックミュージックのルーツは、20世紀初頭のアメリカ南部に発祥したブルースにあるといっていいでしょう。

ギターによるシンプルなコード展開(3コード)と、ボーカルの内なる感情表現が特長です。

ロックを中心とした白人音楽にも多大な影響を与えています。

やがて、それはジャズに発展します。

コード展開がやや複雑になり(テンションコード)、またドラムやベース、ピアノ、管楽器、オーケストレーションと、使用される楽器の幅が広がり、即興演奏も行われるようになりました。

また、リズムも、ラテン系との結びつきなど、より幅が広がり、黒人音楽の枠組みを超え、音楽性が自由かつ多様になっていきます。

一方、ブラックミュージックの枠組みの中では、ブルースから影響を受け、歌唱表現やリズムがより激しい音楽が台頭し始め、「リズム&ブルース(R&B)」と呼ばれるようになります。

R&Bという表現は、後に、黒人音楽を超えて、今では日本の国内アーティストまでもがカテゴライズされる超広義のワードになりましたが、1960~70年代頃は「ソウルミュージック」と呼ばれていました。

今でも、数少ないレコードショップでも、洋楽のコーナーには「ソウル/R&B」というコーナーがあり、両者を明確に区別することは難しいです。

また、1960年代以降は、ヒットチャートとの結びつきが強くなり、ビルボード等のヒットチャートを賑わしました。

ここで重要なのが、歌唱ももちろんですが、ベースを中心としたウネるようなリズム(グルーブ感)です。

【白人音楽の変遷】

同じく1950年代頃から、白人層において、ブルースから影響を受けたロックンロール、やがて、ロックが台頭していきます。

特にロックは、1960年代頃から、ギターを中心とした8ビート主体の更に激しい音楽性で特に若年層から人気を得て、前述のソウルミュージックと並び、ヒットチャートを賑わし、以降、メジャーなジャンルとして発展していきます。

一方、1970年代後半頃から、ロックから激しさを取り除き、ソフト/メロウな曲調や、ジャズの持つ洗練されたコードワーク、ブラックミュージックの持つグルーブ感も取り入れ、より都会的なイメージを持つ音楽が、徐々に姿を現します。それが、「AOR」です。

一般的に、Boz Scaggsがアルバム「Silk Degrees」をリリースした1976年がAOR元年と言われています。

このアルバムは、後に、TOTOを結成するメンバーがレコーディングに携わったことでも有名です。

AORを語る上で、こうした卓越した演奏技術を持つスタジオミュージシャン達のプレイは不可欠ですし、ライナーノーツ(最近は、死語になりつつありますが(^^;)のクレジットで、楽曲の提供者や、プレーヤーを確認しながら聴くことも、AORを聴いていく醍醐味です。

ロックのように、カッチリとしたバンド形態でない場合も多く、かといってR&B/ソウルのように、シンガーのキャラがひと際目立つようなことも、やや少ないのが特長ともいえます。

もちろん、AORの中でも、比較的シンプルな演奏の楽曲もあれば、非常に難解なことをさらりと演奏している場合もあり、様々ですが、総じて聴きやすい音楽ジャンルだとは思います。

YSPのレパから数曲・・

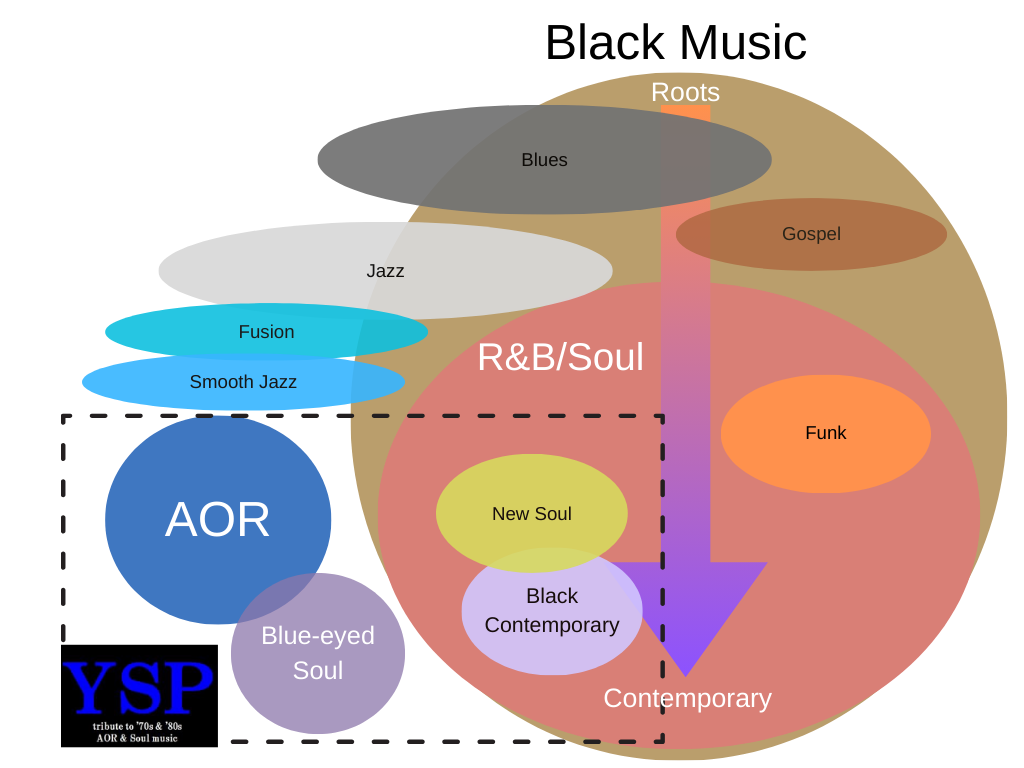

さて、ここまでまとめると、下の図のような感じでしょうか。。。

(小学生の時に習った懐かしの「ベン図」を描いてみました)

【YSPが演奏している楽曲の方向性】

大まかにいうと、上の図の破線で囲まれた部分に該当する楽曲のカバーを演奏しています。

ここでも、更に細かい用語(ジャンル)が出てきています。

◆ニューソウル

実は曖昧なワードで、もしかしたら日本独特の表現かもしれません。

1970年代前半から台頭したブラックミュージックで、従来よりは、メッセージ性の強い楽曲や、ベーシックなR&B/ソウルよりも広い音楽性を取り入れており、長尺な楽曲も増えています。

代表格としては、Donny Hathaway、Stevie Wonder、Curtis Mayfield、Marvin Gayeあたりかと思います。

YSPのレパから・・

◆ブラックコンテンポラリー

ニューソウル隆盛のあと、1980年代に入ると、ブラックミュージックの中でも、シンセサイザーやリズムマシン(所謂「打ち込み」ですね)の導入等、より洗練・デジタル化されたサウンドの楽曲が増え始め、これが、当時のメインストリームになっていきます。

代表的なところでは、Luther Vandross、Al Jarreau、Lionel Richieといったところでしょうか。

余談になりますが、1970~80年代のブラックミュージックは、アーティストをカテゴリーの枠に当てはめることは難しく、例えば、Marvin Gayeは、キャリアの初期は正にモータウンで、その後、ニューソウル的なポジションになり、晩年は、ブラックコンテンポラリーの作風となっています。

また、Stevie Wonderも、1985年のアルバム「In Square Circle」あたりは、「まさにブラコン」というサウンドです。

従い、音楽性で捉えるよりは、時間軸で捉えた方がよい呼称だと思われます。

曲調的に、AORとの相性もよく、YSPでは、1980年代の全盛期のブラックミュージック全体(例えばMichael JacksonやPrince等も含め)から選曲しています。

◆ブルーアイドソウル

文字通り、ブラックミュージックから影響された青い目(白人)のミュージシャンが演奏するソウルミュージックです。

代表格としては、Dary Hall & John Oates、The Average White Band あたりでしょうか。

こちらも、AORとの相性は抜群です。

Daryl Hall & John Oatesは、YSPでも取り上げています。

大体、イメージして頂けたでしょうか。

1970年代~80年代のAORや、ブラックミュージック(R&B/ソウル)の名曲を、これからもお届けしています。

この記事、気に入って頂けましたら、お友達に紹介してみて下さい。

よろしくお願いします!